Jährlich werden rund 300 Frauen mit bösartigen Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane im Gynäkologischen Krebszentrum am Universitätsklinikum Augsburg behandelt.

Für die bestmögliche Versorgung werden sämtliche Therapieentscheidungen von allen beteiligten Fachkollegen mehrmals wöchentlich in interdisziplinären Fallbesprechungen - der Tumorkonferenz - festgelegt. Neben der medizinisch-operativen Therapie, können wir unseren Patienten ein breites psychoonkologisches Beratungsangebot anbieten, um sie im Genesungsprozess zu unterstützen. Des Weiteren besteht für unsere Patientinnen die Möglichkeit, an laufenden wissenschaftlichen Therapiestudien teilzunehmen.

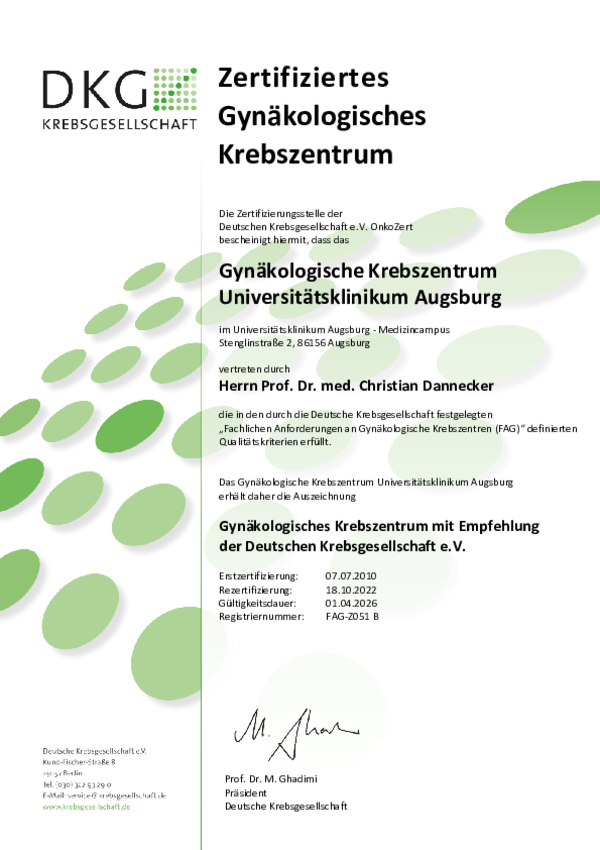

Seit dem 07.07.2010 wird das Gynäkologische Krebszentrum jährlich erfolgreich nach den Qualitätsanforderungen der DKG (Deutsche Krebsgesellschaft) zertifiziert.

Ausführliche Informationen zu gynäkologischen Tumorerkrankungen, Diagnostik und Therapie für Patientinenn/Patienten finden sie hier.

Wenn Sie mit dem gynäkologischen Krebszentrum Kontakt aufnehmen oder einen Termin vereinbaren möchten, so finden Sie hier alle notwendigen Daten:

Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

(und der angeschlossenen Zentren)

Facharzt für Frauenheilkunde

Schwerpunkte

Terminvereinbarung Privatsprechstunde von Prof. Dr. med. Christian Dannecker:

Sekretariat der Klinik: Barbara Gerstmair

Telefon: 0821 400-2331

Fax: 0821 400-2248

E-Mail: frauenklinik@uk-augsburg.de

Das Gynäkologiche Krebszentrum ist von der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. OnkoZert zertifiziert. Das Zertifikat als PDF.